(2021/11/18更新)

政見放送

政見放送は中身がなくてつまらないのでわざわざ見ることはないが、今日、偶然にれいわの政見放送を見た。山本太郎がパネルを使って流暢に現在の問題点をわかりやすく説明していた。さすがに元俳優の経歴が生きている。中身があった。

その後に自民党の政見放送が流れた。普段ならすぐチャネルを切り替えているところだが、れいわとの比較をしてみようと思い、そのまま政見放送を聞いてみた。岸田総理の言葉は抽象的で中身がゼロだった。総裁選は何だったのだろうか。こんな政党が変われるはずもない。岸田総理に続く候補者の言葉も決まり文句の羅列でやはり中身ゼロだった。窓際族の集まりのような非生産的な政党はいらない。

今なら間に合う

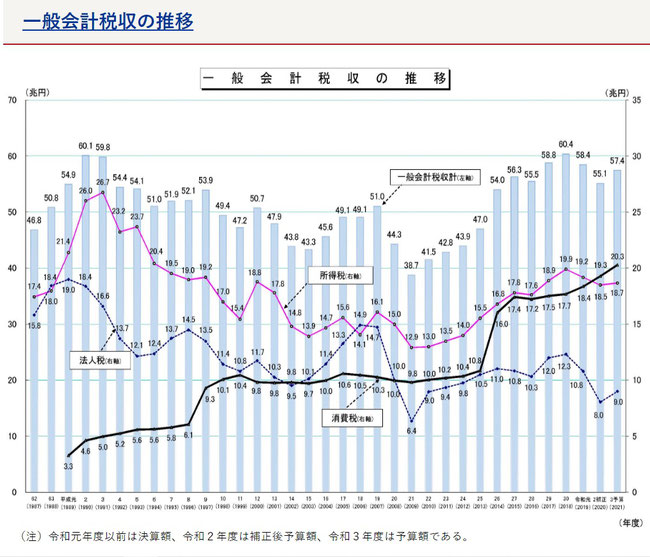

消費税は国民全員から一律に広く薄く徴収するから公平で公正な税金と言えるのだろうか。しかし、税率が10%になった消費税は決して薄い税金とは言えない。消費税は今や最大の税収項目だ。このまま消費税が上がっていけば消費税に対する依存度が高まり、後戻りできなくなるだろう。

従来の財政出動や金融緩和がまったくデフレ脱却につながらなかった現在、消費税を下げて消費を拡大し、賃金を上げる政策に転換する時期に来ている。5%に下げてその効果を確認し、次に代替税源を確保して消費税を廃止するべきだ。今がその最大のチャンスだ。消費税は経済を蝕むがんのようなものだ。早期治療が重要だ。

個人所得税と消費税が税収の7割近く占めつつあり、法人税収の割合は低下し続けている。大企業は法人税減税、円安誘導、公的資金を多額に注ぎ込んだ株高で利益が増えても早期退職制度や非正規雇用への切り替えにより人件費を圧縮して内部留保を積み上げている。不用な人材を船から降ろして身軽になり、自分たちが生き残るための備蓄を増やして巣ごもりの準備をしている。

彼らは消費税によるコスト増を取引上の地位の優位性を利用して下請けに転嫁し、挙句に仕入れコストに含まれる消費税から輸出戻し税で還付を受けている。だから大企業は消費税の増税が痛くも痒くもない。それどころが増税になれば輸出戻し税の還付金が自動的に増え、法人税減税のための原資も増える。だから、経団連は政府に消費税増税を積極的に提言している。

一方で中小企業は消費税を価格に転嫁できずにコスト削減に迫られ、人件費の削減を進めても赤字体質から脱却できず、税金を払えない生産性の低い企業というレッテルを貼られている。大企業も内側から見れば決して生産性が高いとは言えない。支店や支社が中小企業と変わらないレベルの企業もある。

消費税を下げることで一番、影響を受けるのは大企業ではないだろうか。消費税とは無関係の官庁には高額給与をもらって定時出勤、定時退社をしているだけの人々がいる。リモートワークで存在価値が疑われる人間がたくさんいるのではないだろうか。公務員の一律の定年延長はデジタル化が進行したとしても行政組織の効率化と新陳代謝の阻害要因になる可能性がある。支持団体の公務員労組に配慮する立憲の大きな弱点だ。

消費税法第1条第2項に「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」と規定されているが、実際には消費税は一般財源の穴埋めと法人税減税の手段として使われている。

1988年度の消費税は税収の17.7%だったが、2021年度の見込み額は倍の36.9%と見積もられている。税収に占める法人税はこの間に34.3%から16.7%に半減する見通しだ。消費税と法人税のウェートがきれいに逆転している。

大企業を保護しても日本の未来はない

グローバル化、世界標準という視点で経済成長を追求してきたが、日本はことごとく失敗しているように思う。グローバル化や世界標準には国民生活の質的豊かさの追求という視点が忘れられて企業の国際競争力の向上ばかりが喧伝されるが、日本の競争力は低下するばかりだ。

円安と減税の恩恵で積み上った内部留保を国内投資に回さずに、海外企業のM&Aに投資した挙句、巨額損失を計上して資産や優良事業を切り売りする破目に陥っている。せっかく貯め込んだ内部留保資金を使う前にハゲタカファンドに浚われる企業もある。多額の税金を投じて作られた日本のインフラを一番利用しているのも彼らだから虫がよすぎる。企業の社会貢献という理念が失われて久しい。

🔗業界再編を促す腹積もりか…村上系ファンドに怯える“キャッシュリッチ”ゼネコン

低生産性分野でも有事に備えるために維持しなくてはならない分野がある。このコロナ禍でマスクすら中国に頼らないと入手できないことがわかり、最近の研究で不織布以外のマスクにウィルス防止効果がほとんどないことが公表されて多額の税金を注ぎ込んだアベノマスクは何の役にも立たない政策だったことが再認識された。承認欲求の塊のようなマスクの冠名の人物の責任を追及しない自民党はお友達集団だ。

🔗「アベノマスク」8200万枚いまだ倉庫に…血税115億円がムダに 会計検査院が調査

自国の農業の保護や食品規制はどの国でも行われているのに米国に配慮して食料品の関税を言いなりに下げたり、食品規制を緩めて海外からの輸出をしやすくし、代償として自動車の関税に配慮してもらうことが将来の日本のためになるのだろうか。トヨタの豊田社長は米国に工場を建設して米国の雇用に貢献していることをしきりに前トランプ大統領にアピールしていたことを思い出す。

ソフトバンクの孫会長も米国の通信会社の買収のためにトランプに近づいて5兆円の投資と5万人の雇用の創出を約束したことがあった。

私は最近の二人の言動に共感できない。豊田社長は、最近よくテレビのCMに登場する。流暢な英語で得意げにしゃべる姿は滑稽にすら感じる。大半の視聴者は何を言っているのか理解できないだろう。日本の視聴者に向けのCMでなぜわざわざ英語でスピーチするのだろうか。コネクテッド・シティとか🔗Woven City(ウーブン・シティ)とかいう単語がなぜか空虚に感じられる。ソフトバンクの孫会長が語る🔗シンギラリティ(技術的特異点)という言葉にも違和感を覚える。彼らは革新的な概念を好むが、空回りしているように見える。

残念ながら豊田社長のCMはリーブ21の社長やアパホテルの女社長が自ら登場するCMを連想してしまう。社長自らテレビのコマーシャルに登場するのは承認欲求の強さの表れなのだろう。

経営者が夢を語ることは否定しないが、誰がそんな未来都市を喜ぶのだろうか。シンギラリティという言葉を聞くと映画の🔗ターミネーターを連想する。

二人とも現在のAI技術を過大評価しているように感じる。オリンピック村でのトヨタ自動車の自動運転バスの接触事故、ソニーのペットロボットaiboの現状を見ると今のAI技術の延長上には彼らの描く未来は実現しないように思う。

月曜日の「じゅん散歩」の品川編で登場した最新aiboが高田純次の「おすわり」という言葉を認識できずに意味不明の動作をしていた。私は数年前に新生銀行の日本橋本店のロビーでaiboに接したことがあるが、とても知性を感じるようなレベルではなかった。

個人的には孫会長は嫌いではないが、巨額の利益を上げても“適法な”節税で税金の支払いを回避する姿勢には共感できない。できれば税金を払いたくないというのが本音だと思う。その分を海外の成長が見込める企業に投資したいのだろう。豊田社長の倫理観やモラルには共感できるが、自分の世界観だけで行動しているように思う。

少し、テーマと逸れたが、生産性を経営の主眼に置く経営方針はつまらなく感じる。豊田社長も孫会長も生産性の信望者だ。グローバルに世界で勝負するのはいいが、それが日本の持続性に貢献するのかはなはだ疑問だ。世界の市場も無限ではない。そして、技術革新で新しい技術や新規参入者に市場をあっという間に奪われる可能性もある。リゲインを飲んでいつまで戦えるのだろうか。

今回のコロナ禍でのマイカー特需でトヨタは業績を伸ばしているが、一方で半導体不足でサプライチェーンの問題に直面して減産に追い込まれている。適地から必要な時に必要な部品を調達して生産するという方式がベストではないこと裏付けている。適度の在庫は必要だ。

共存共栄こそ希望がある

コロナだけでなく、温暖化で世界のどこで災害が発生するかわからない。コストの安いところから調達するという身勝手な経営は、世界に広がる保護主義もあり、最適な経営手法とは言えなくなっている。共存共栄こそ生き残りのための最善策なのではないだろうか。

持続可能な社会の実現のためには世界の動向を見ながら行動することを求められるが、日本の持続可能性という観点から自給率の維持と向上にもきちんと目を向けてほしい。

🔗競争をやめたら、生活も魚も守られた。30年前から続く「漁師の約束」

少子高齢化を理由に自国の内需を放棄すれば、日本の市場は今後、ますます縮小することになる。中小企業の生産性が低いからと言って切り捨てるのではなく、多種多様な企業が生き残れる社会を実現してほしい。そうでなければ日本の文化も金太郎飴のようなつまらないものになってしまう。便利さの象徴のコンビニは文明ではあっても文化にはなり得ない。

コンビニは便利だが、それを支えているチェーン店オーナーはワンオペのような過重労働で疲弊している。コンピューターやネットワークの進歩は回線の向こう側から労働強化を強いている。それが労働者側から見た生産性の向上の姿だ。

生産性の向上で失われたもののツケは労働者と消費者に回されている。例えば、電話の自動応答システムでは、消費者は煩わしい入力を求められ、回線の向こう側の担当者に電話がいつつながるかわからないまま待たなければならない。回線が混雑しているときは担当者も休む暇もなく次々と対応を求められる。

労働者は労働が強化され、消費者は大切な時間を奪われる。これが生産性の向上の実態ではないだろうか。チャットやメールでも状況は変わらない。

コンビニの便利さの追求は食品ロスやエネルギーの浪費も招いている。企業の際限のない効率化の追求に伴う犠牲者を守る規制も必要だ。

中小企業の生産性が向上しないのは中小企業の活力を奪うような制度を導入するからだ。消費税は中小企業の活力を奪う最悪の税制だ。

規制緩和と生産性の本質

規制緩和という単一の物差しだけで政策を決定するのをやめるべきだ。民間は利益追求のための効率化を最優先するから民間に開放することで大切なものが失われてしまう分野がある。それは安全性だったり、弱者に対する配慮だったりする。生産性を上げる分野と生産や雇用を維持する分野をきちんと切り分けるべきだ。

小泉進次郎や橋下徹は二人とも社会の中で下積みを経験していないから彼らの主張する際限のない規制緩和と改革の先の社会は殺伐としたものになるだろう。いじめや労働搾取は強化されることになる。

生産性と言っているが、実態は少ないコストで利益を上げることを追及しているにすぎない。利益追求は環境保護や国民生活の質の担保の上に行われなければならない。

ゴルフやサッカー、ペット、観光、カジノは生産性とは本来関係ない分野だ。しかし、売り上げが上がり、利益が出れば多くの企業が参入して市場が拡大する。そのときの生産性とはサービスを提供する側の効率化を意味する。生産性とは効率よく利益を上げる手段にすぎない。

カジノこそ最も生産性の低い分野だ。仕事を放棄してお金のやりとりをするだけの極めて非生産的な分野だ。雇用が生まれ、税収が増えるというのが推進者の主張だ。カジノはなくても誰も困らないし、それどころかギャンブル依存症患者が生まれることで労働生産性を低下させるリスクがある。

国難のときには真っ先に切り捨てられる分野だろう。そこには儲かるからやろうという発想しかない。事業の持続性なんて原発と同じでどうでもよく、現在の経済に貢献してくれればいいだけでそこには短期的な視野しかない。カジノくらいしか税収を上げる方法を思いつかない自治体の能力に寄生するがんのようなものだ。かつてのリゾート開発の失敗の経験がまったく生かされていない。

🔗「一歩間違えば廃墟と化す」カジノ含む日本のIR計画が暗礁に乗り上げている理由 "ポストコロナ"に対応できていない~コロナで状況は変わった。一歩間違えると、ハコモノ行政の繰り返しになる

維新が実現可能な目玉政策はカジノと万博くらいしかない。カジノは不要不急の最たる政策だ。教育の無償化は利益誘導のための手段にすぎない。多様性から程遠い、男性中心の政党だ。改革を主張しながら、どうして自民党顔の86歳になる片山虎之助が共同代表を務めているのだろうか。片山虎之助や鈴木宗男は改革や革新のイメージと程遠い。コロナの感染が激減しているのにお医者さんの候補者の選挙事務所でクラスターが発生するという不祥事多発の維新の危機管理能力の欠如にまたかの既視感。イソジンでうがいするのを忘れたのだろうか。

🔗 維新・片山虎之助氏、体調不良で議員辞職へ。現職国会議員で「最高齢」政治家としての歩みは

カジノがこけたとしてもあの時は仕方なかったと言って誰も責任はとらないことだろう。橋下なら「物事なんでも失敗があり、やってみたからわかることもある。やってみることが大切だ。」とでも言い逃れしそうだ。何かというと短期間の底の浅い行政経験だけで最後に責任をとるのは政治家だと彼は主張するが、盟友の菅総理は自分の失策の責任を取っただろうか。大阪都構想は最初で最後のチャンスだったはずなのに2回目も失敗し、費やした多額の税金は決め台詞の税金の無駄遣いではなかったのだろうか。

すぐ国難を持ち出し、何かというと憲法改正を叫ぶ右派の人たちはなぜカジノに賛成するのだろうか。カジノは賭博ではないのか。

少子化対策のためという説明もあるが、カジノから上がった税収を少子化に充当するという保証も根拠もなく、建前にすぎない幼稚な言い訳にすぎない。

もし、消費税をすべて少子化対策と社会保障費に充当し、毎年、その使途を情報公開するならさらなる消費税の増税にもやぶさかではない国民は多いだろう。しかし、現実にはそういうことにはならない。単なる税収不足の穴埋めに使われる続けることになるだろう。

医療費が大きく増えているので医療費の穴埋めのために必要だと説明しているにすぎない。消費税は公務員の待遇の維持のためにも不可欠なのではないだろうか。消費税は大企業の減税に大きく貢献しているのではないだろうか。

公平な所得分配を目指すなら公務員の定年延長など止めて高額給与の正規公務員の人件費を削り、非正規の公務員を正規職員として採用するべきだろう。

消費税は可処分所得を奪う

消費税は所得税や社会保障費が引かれた後の可処分所得から払うことになるから二重課税なのではないだろうか。

住民税、国民保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料は前年度の所得に基づいて税金が徴収されている。ところが消費税はすべての国民に一律に課され、代金を払った時点で徴収できる取りっぱぐれのない税金だ。小遣いを貰って買い物ができる幼児や賢い犬がいれば、幼児や犬からも消費税を取ることが可能だ。

年金を受給するようになるとわかるが、年金から住民税、国民健康保険料、介護保険料が天引きされる。国民健康保険料、介護保険料の天引きは一定の要件があるものの年金生活者は天引きされた年金から消費税を支払うことになる。消費税が増税になっても所得控除の適用はないので増税分だけ可処分所得は確実に減ることになる。消費税の導入で国民の生活が苦しくなっているのは間違いない。

★差し押さえ高齢者、初の2万人超 介護保険料滞納で過去最多~65歳以上が支払う介護保険料は原則、公的年金から天引きされる。一方、年金受給額が年18万円未満の場合は自治体に直接納める。(2021/11/15 共同通信)

下請や中小企業の中には価格に消費税を転嫁できずに自分で負担する場合が多いはずだ。増税分をそのまま転嫁すれば、客離れ、取引の他社への切り替えにより売り上げの減少につながる可能性がある。売り上げは増えていないのに仕方なく消費税の増税分を自ら負担するはめになり、利益は減る。どうやって賃上げしろというのだろうか。そして2023年10月から導入されるインボイス制度はさらに中小事業者の経営を圧迫することになるだろう。

🔗コロナで収入が激減する中、消費税増税の布石「インボイス(適格請求書)制度」とは

いくら国が企業に対して不公平な取引を止めるように求めたところで企業がどの企業と取引するかは企業の自由だから立場の弱い下請企業は消費税を転嫁できずに実質的な値下げを強いられることになる。その結果、消費税を転嫁できない企業はコストを下げるために人件費の抑制に手を付けざるを得なくなる。

利益が出ないために赤字で税金を払っていない中小企業に対して一律に生産性の低い企業というレッテルを貼って淘汰する方策を進めようとしたのが菅前総理だろう。その一方で何の役にも立たないどころか、国民を愚弄するような議員が淘汰されずに残っている。今回の選挙は不用議員を一掃するチャンスだ。

国民がくたばれという気持ちになるのは当然のことだろう。自公の議席が過半数割れにならなければ何も変わらないだろう。そのためには私を含めた無党派層の人間が投票で彼らにノーを突き付ける必要がある。

他人が負担した消費税から輸出戻し税で還付を受けているトヨタはコスト改善に協力しない企業からコストの安い企業への調達に切り替える等の対応でコストを下請けに転嫁していることだろう。

取引上の優位性を利用して消費税を他者に転嫁ができる大企業への輸出戻し税の還付は大企業への税金のキャッシュバックのようなものだ。それでなくても租税特別措置の適用を受けている大企業の実効税率は10%台にすぎないことがわかっている。

国民生活を向上させるために今回の選挙は重要だ

自民党政権のままなら消費税が大企業の実効税率を上回る日が来るだろう。そのときに社会保障と雇用を維持するために消費税の増税が必要だと説明するだろう。国は不公平な消費税は廃止するべきだ。消費税で社会保障が守られるというのは幻想にすぎない。今後も消費税増税と社会保障の切り下げが同時に進行していくことになるだろう。後戻りできるチャンスはおそらく今しかない。

仮にトヨタ等の大企業が日本から出ていくという選択を取ったとしても国民は引き留めてはいけない。今の大企業だって昔は中小企業だった時期がある。短期的な利益でなく、長期的な利益で企業が行動できるように制度を変えるべきだ。規制緩和はそうした政策の一部でなければならない。

基礎研究が蔑ろにされ、日本はコロナのワクチン開発でも後塵を拝してしまった。未曽有の原発事故後でも未だにエネルギー政策の転換ができないことこそ問題にされるべきだ。原発村の利害関係者のためにエネルギー政策を転換できないのだとしたら構造改革などできるわけがない。

政治、官庁、事業者の癒着こそ日本の構造問題だと思う。お互いの利益を守ることにエネルギーが費やされ、国民生活が蔑ろにされている。村社会こそぶっ壊すべきだ。自民党支持者も村社会のメンバーだ。

今回のコロナで医療が経済発展の上で欠かせない分野であることを思い知らされたはずなのにこのままでは原発事故と同じで禍を将来の教訓として生かすことができずに終わることになる。

政党を問わず、不用な政治家には政界からおさらばしてもらうべきだ。不祥事を繰り返す政治家、暴言を吐き続ける政治家、自己実現だけに執着する政治家、何でも改革を主張する政治家、基礎能力に問題のある政治家、そしてうそを屁とも思わない政治家、権力を私物化する政治家を落選させることにつながる人に投票するべきだ。不用な政治家の落選につながるなら例え嫌いな候補者でも1票を投じるべきだ。

🔗小渕優子、杉田水脈氏ら不祥事・失言を重ねても当選した問題議員7人

🔗三原じゅん子、今井絵理子氏ら 来夏参院選に出馬する9人の“不行跡議員”

そうした視点で投票しないと今の先送り型の政治がこれからも続くことになる。私は、立憲民主の連合にペコペコする姿勢や共産党に対する虫のいい選挙協力要請には疑問を持っているが、小選挙区は野党共闘候補に投票するつもりだ。比例は消費税廃止を訴えているれいわに投票する予定だ。山本太郎は自分の名前を書くと無効票となってしまうので「比例はれいわ」と書いてくれと国民に呼び掛けている。

🔗れいわ新選組3議席獲得 山本太郎代表がコメント「日曜討論のスタジオに呼ばざるを得なくなる」

🔗維新・馬場幹事長がBSフジ番組で衆院選大阪選挙区の「野合」を認めていた

🔗維新の躍進は本当か? 実際は2012年衆院選より「13議席減」「比例420万票減」

🔗今度は“マルチ商法企業”セミナー 維新3回生・伊東信久議員が議員会館を不適切使用の疑い

山本太郎は逃げずにきちんと説明責任を果たしているように思う。消費税廃止後の所得税等の増税の必要性も説明している。決して国民受けする政策だけを訴えているわけではなく、未来に展望を持っているように感じる。

消費税を廃止したら財源はどうするのかという批判はあるが、安易な増税が可能な消費税よりシンプルで持続可能な税制にする必要がある。調べてはいないが、消費税の増税のたびに一人当たりGDPと庶民の給与が減少しているはずだ。統計的に相関関係を分析すれば強い相関関係を示すことになるだろう。

どうせ投票しても無駄だと思っても投票に行こう。自民党がロックダウンに消極的なのは人権を尊重しているからではなく、ロックダウンとセットで国民に対する補償を行いたくないからだ。

だから、与党が過半数割れにならないとコロナで困窮している人の救済は期待できない。維新にも投票してはいけない。彼らは与党が過半数割れになれば、自分たちの政策実現を交換条件にして自民党に協力することは目に見えている。維新は同じ選挙区に候補者を立てないという条件で公明党から大阪都構想への協力を取り付けた過去がある。共存共栄というきれいごとではなく、一種の脅しだ。

🔗自民が維新にスリ寄る狙いと落し穴…「岸田・菅会談」異例のもてなしで協力要請か

宝くじの確率は低いが、買わなければ当たらない。確率が低くても投票しなければ何も変わらない。宝くじと違って投票はお金をかけずに自分の意思と怒りを政治にぶつけることができる唯一の手段だ。お金のかからない長期の投資だと思って投票してほしい。

山本太郎は公約に給付金、消費税廃止、困窮者への住宅政策を挙げている。こうした政策の実施に伴う財源確保のために国民が受け入れなければならない痛みについても彼は率直に語っている。彼に私は日本の将来を託してもいいと思っている。間違ったり、うまくいかなくて軌道修正があったとしても彼ならちゃんと情報公開して説明してくれると思う。安倍・菅政権、小池都政に最も欠けているものは国民への誠実な情報公開と間違ったときの心からの謝罪、そして口先だけでない丁寧な説明だ。彼らには自民党が国民政党だというおごりがある。

給付金に消極的な麻生太郎も自分が総理だったときに野党に転落する直前の選挙対策として「定額給付金」の配布を実行している。政権が変わらなければ、今までと同じ自民党政治が続くことになる。もう4年間、悪魔の自民党政権に耐えられますか?日本で一番、生産性が低いのは学習能力が劣る自民党だ。地獄の蓋に重しを載せておく必要がある。

スーパーの買い物がつまらない~付加価値を奪う消費税

私は、スーパーで買い物をするときに消費税の負の効果を強く意識する。それは商品価格に対するものではなく、消費税増税後にスーパーの品揃えが悪くなることだ。増税後に品揃えを減らして売れ筋の商品だけしか置かなくなる店が多い。価格に転嫁する代わりに仕入れコストの削減を行うためだろう。

特定のお気に入り商品がある日突然に棚から消えてしまう。他商品に比べて割高でも他で買えない商品として定期的に購入していた商品がなくなるとその店に行く動機がなくなってしまう。

最近はどこのスーパーに行っても購入意欲が湧かない。棚を見ても買いたいものがない。テレビの番組表を見たときのような気分だ。どのチャネルもクイズや雑学、食べ歩きのバラエティ番組ばかりで出演者も同じような顔ぶれなので録画しておいたドラマを見たらテレビを切る習慣がすっかり定着してしまった。

テレビと同じで今のスーパーには選ぶ楽しみがなくなってしまった。鮮魚はタラとか価格の安い魚介中心で鮮度も専門店に比べてよくない。塩鮭はチリ産以外置いていない店が多い。店に行くたびにあ~ぁという感じだ。

スーパーの調理場の人たちもパートの人達ばかりで売り場からは活気のある呼び込みの声が途絶えて久しい。売り場の人からのアドバイスは購入動機につながることが多い。スマホで商品情報が見れたとしても代わりにはならない。

残念ながら手作りのお惣菜も添加物が多く使われていて味もレベルが低いものが多く、揚げ物はべとついていたりする。値段は安いが、ついつい使いまわしの油と売れ残った材料が使わているのだろうなと想像してしまう。

よくよく考えてみるとこうした傾向は消費税増税後に生じた現象のように思う。消費税増税で仕入れ価格が上がり、値段を高くすると売れないから単価の安い売れ筋の商品ばかりが陳列ケースの中に並ぶのだろう。

安くてもまずい商品に当たると損した気分になる。お店を変えてみてもどこもあまり品揃えが変わらない。価格の違いだけになってしまっている。だから、それなら安い店で買い物をしようという傾向になる。

店側も置いても売れないと次に行くとちょっと気に入っていた商品が棚から消えている。テレビもスーパーもつまらなくなるばかりだ。

消費税は多様性を失わせる。だから、特色のある生産量の少ないメーカーの製品は淘汰され、大手の大量生産の代わり映えのしない添加物だらけの製品ばかりが棚やケースの中に並ぶ。

コストだけの競争に事業者は疲弊し、消費者からは商品選びの楽しみが奪われる。事業者はコストをカットするために合理化や人件費の削減に懸命にならなければならない。消費税は中小企業と消費者を不幸にする。

消費税の増税で手間ばかり増え、一生懸命働いても給料は上がらないどころか、合理化で雇止めになる人が増えているのではないだろうか。賃金が維持されているのは売り上げが好調な企業と人手不足の業界だけだろうか。

生産性の高い企業は賃金も上がっていると経済評評論家は言うが、売り上げが増えて利益が上がっている企業の賃金が高いのは当たり前だろう。しかし、利益の薄い事業に意味がないわけではない。利益率が低いからもやしの生産は必要ないということにはならない。

それどころかもやしは消費者のスーパー来店動機に貢献していることだろう。付加価値が低くて利益が薄い事業も国民生活には欠かせないものがある。

もし、生産性だけで企業を淘汰すれば、おそらく大規模チェーン店ばかりになってしまうことだろう。衣類はユニクロ、飲食は牛丼、回転ずし、マックだけになってしまうのではないだろうか。それでいいのだろうか。

チェーン店は便利で効率的だが、文明ではあっても文化にはなり得ないように思う。AIを駆使した生産性の高い無人店舗で買い物をしたいだろうか。すべてを無人化したら大規模なシステムが必要になるだろう。フロアやトイレの清掃は誰が行うのだろうか。すべてロボットで代行できるのだろうか。停電や機械の故障でシステムが停止したときはどうするのだろうか。総合的に考えるとAIが人間の柔軟性を超える日は来ないように思う。

消費税は国民を幸福にしないというのが私の結論だ。消費税減税で賃金を上げて消費者に質の高い多様な商品を提供してほしい。最初は時限的な減税でも仕方ないが、効果が確認出来たら恒久的な減税を実施してほしい。

将来、財源不足で消費税が必要になったときのために再度、制度設計する必要がないように2%程度の免税や非課税、軽減税率、戻し税等の一切の例外のない薄い消費税を残す方法も考えられる。使途は固定せずに毎年議論して決定し、結果を国民に情報公開したらどうだろうか。

売り上げに含まれる消費税より仕入れに含まれる消費税が多いトヨタのような輸出比率の高い大企業が消費税を1円も払わずに巨額の還付を受けているという事実をどう考えるべきだろうか。

消費者が負担した税金を預かって納税を担う事業者が輸出戻し税等の形で税金の払い戻しを受けられるという構図に疑問を抱かざるを得ない。私は素朴におかしいと思う。不公平だと思う。少子高齢化対策にも使う消費税の税制として矛盾を覚えざるを得ない。少子高齢化対策という観点からすれば企業みずからが戻し税を返上するくらいの覚悟がほしい。

円安と法人税減税がなければ利益が出ないような企業こそ淘汰されるべきだ。消費税は法人税減税の原資になっていることは客観的な事実だ。トヨタの場合は元々、租税特別措置法の適用で実効税率が低くなっているのに巨額の消費税の還付と消費税を原資とした法人税減税の恩恵まで受けている。

国も企業は何かあると必ず適法という説明をするが、税制に矛盾や不公平があれば法律を改正して改善すればいいだけだ。日本人は国際ルールと言われると仕方ないと考える人が多いが、実際の日本は国際ルール違反の問題がいくらでもある。都合よく、国際ルールを使い分けているように思う。

消費税という概念で処理できないなら、消費税という名称を止めて日本に居住する個人と日本で活動する法人のすべてが例外なく誰でも負担する低率の「基礎税」としてはどうだろうか。基礎税とすることで消費税が実質的に所得税の代替財源であるという実態を国民は認識することになるだろう。

個人、法人の区別なく誰でもが負担しなければならない少子高齢化対策のための税金とする。現在の消費税のような多段階売上税ではなく、単段階売上税の薄く広い税金が望ましい。事業者は徴収した税金を売上とは別建てですべて基礎税預かり金として記帳し、事前に国に届け出た専用預金口座に入金して毎月、期限までに国が指定した個別専用口座に送金するしくみにしたらどうだろうか。送金手数料は国の負担とする。

税率が固定になれば、駆け込み需要や増税による消費需要の減少も起こらない。薄く広く税金を徴収することで不公平感が緩和される。今の消費税は上がれば上がるほど不公平感が増し、消費需要の減少を招くことになる。そして、軽減税率の導入で税制が複雑になる。税制はシンプルで不公平感が少ない制度が望ましい。

国内消費が増えれば、税収が増えるだけでなく、内需の拡大に動く企業も増えるのではないだろうか。非課税の病院も課税事業者になることで消費税増税に伴うコスト増を回収することができる。国は消費税増税時に病院の診療報酬を上げる必要がなくなる。

輸出傾斜と輸入依存は結局、自給率と国力の低下を招くことになる。TPPの後にどんな社会が待ち受けているか国民は考えるべきだ。海外の動向にますます振り回されるリスクが高まるだろう。海外から輸入できないだけでなく、国内で生産することもままらない自立できないロートル国家の姿が見える。官僚も政治家もコロナ禍で何の役にもたたないことがはっきりした。彼らは未来を見ているわけではなく、自分たちの足元を見ているにすぎない。

矛盾と不公平に満ちた消費税はいらない!

(追記)アベノマスクが備蓄?

今回のテーマと直接関係ないが、コメンテーターとして最近よくテレビで見かける古市憲寿の発言を知って驚いてしまった。安倍(もう元総理という表現はやめることにした。その価値なし。)を擁護しているのだろうか。ウィルス防止効果が期待できない布製マスクの在庫を備蓄として必要というのはジョークとしてなら理解できるが、モラルに欠ける安倍の詭弁と変わらない。まるで安倍・菅政権時の官房長官のコメントのようだ。

🔗古市憲寿氏 アベノマスク保管に6億円に「次のために一定数の備蓄は必要」

三浦瑠璃もアベノマスクを擁護していたことを思い出した。こうした若い有識者?を見ているとホリエモンの血を引き継いでいるのだろうかと思ってしまう。辛口発言を売りにしている本音主義者の彼らもお友達にはやさしい。彼らのモラルにはとても共感できない。

しかし、安倍のお友達はろくでもない人が多い。今日も新しい報道が出ている。 類は友を呼ぶ。こんな人をいつまで擁護するのだろうか。